333. Della perdita

Faccio una premessa. Non so quanto ancora parlerò di Zen qui sopra, questa potrebbe essere l’ultima volta o l’ennesima. Per me scrivere è parte del processo di elaborazione. Uno sfogo, un modo di esternare, un modo anche di tener traccia di ciò che provo. Legittimo che possa venire a noia, ma legittimo anche, da parte mia, fregarmene. Lo scrivo oggi, così non ci penso più.

Il dolore della perdita è composto da mille cose e non potrei sintetizzarle tutte in una volta se non risultando semplicistico.

Una delle più dilanianti, però, è la gestione delle abitudini, di quelle cose che facciamo regolarmente, magari ogni giorno o più volte al giorno, e che all’improvviso non possiamo più fare o, meglio, proviamo a fare comunque per poi sbattere contro la nuova, maledetta realtà.

Quando morì mio padre, la sera avevo l’istinto di chiamarlo una volta uscito dal lavoro. Lo facevo sempre, prima che morisse, era un rito, non importa che la telefonata durasse pochi istanti o di più. Uscivo e lo chiamavo. Dopo la sua morte, per mesi mi è capitato di volerlo fare e dovermi ricordare che no, non potevo più farlo, perché era morto. A volte mi capita ancora, a distanza di più di sette anni. E ogni volta, ogni singola volta era ed è sale sulla ferita. Era dovermi ricordare che certe cose non sarebbero successe mai più.

Quel mai più è dolore vivo, acceso. Passare da sempre a mai più è una delle cose che rende il dolore così violento, così inaccettabile.

Ora succede con Zen (e chiunque si scandalizzi che possa partire dalla morte di mio padre per parlare di quella di Zen non ha capito un cazzo e può girare al largo).

C’erano cose che erano legate a lui. Andare in camera da letto, provare ad avvicinarlo, allungare la mano sotto la pancia, aspettare che si ribaltasse per farsela grattare.

Vederlo arrivare appena sentiva il rumore di una scatoletta in cucina, mentre faceva il suo balletto per attirare l’attenzione.

O guardarmi in giro e vederlo a coda dritta quando tornavo a casa, mentre strusciava il muso vicino a uno spigolo.

O ancora sentire le sue unghie e sapere che si stava godendo una sessione di manicure contro la cassapanca o il grattatoio o il divano e andarlo a vedere quasi appeso, col culo basso, a godersela.

O aprire la porta del balcone sapendo che sarebbe andato a godersi il sole.

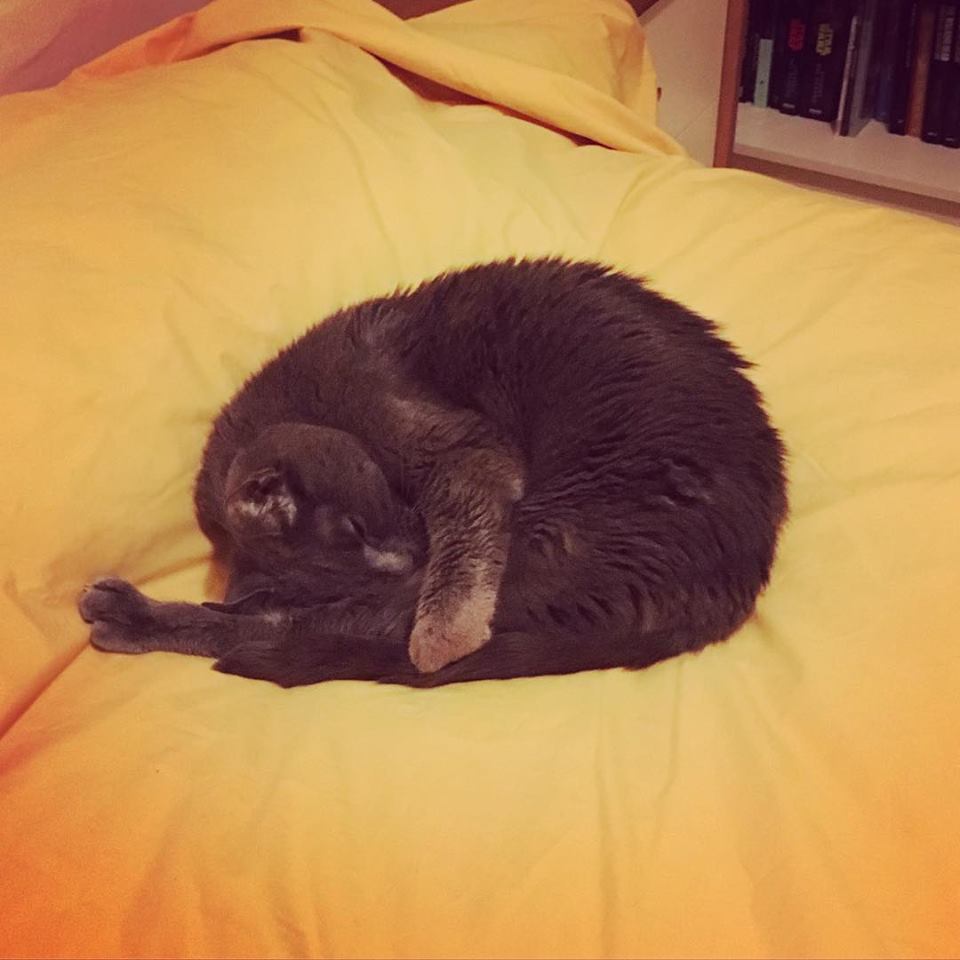

O essere a letto e sentire il suo peso mentre saltava ai piedi (lui sempre ai piedi, Stitch quasi sempre dal lato) e si andava a mettere comodo, magari in mezzo alle gambe.

Ricordo che quando prendeva solo una pasticca per la gastrite, avevo preso l’abitudine di dargliela in un bocconcino che adorava: dopo qualche giorno il rito era lui che sentiva che tiravo fuori la pastiglia e correva a prendesi il bocconcino, salvo poi cercare di sputare la pastiglia.

Ogni sera.

E queste erano solo alcune.

Ma quando poi un animale si ammala, allora si innestano dei riti, delle abitudini legate al suo stato di salute che scandiscono momenti e giornata.

Svegliarmi, andare a vedere dove fosse (all’inizio) o nel trasportino (quando non camminava più), sollevarlo, andare a pesarlo, dargli la pastiglia litigandoci, rimetterlo a cuccia.

E i posti in cui trovarlo erano sempre quelli: sopra o sotto il tavolino in sala finché riusciva a girare, nel trasportino o dietro la cyclette quando era più debole.

Accorgermi quando iniziava a leccarsi il muso troppo di frequente, segno che stava per vomitare, e prepararmi a pulire. Anche di notte, anche mentre dormivo.

Provare a dargli pappe diverse, fino a trovare quella che gradiva. E se si stancava provare a imboccarlo e vedere che era lui a cercare la forchetta.

Aprire una, due, tre, quattro scatolette per cercare quella che in quel momento poteva stuzzicargli l’appetito.

Farlo due o tre volte al giorno, perché la pappa si asciuga e per tenerlo sempre interessato.

Dargli le medicine. Tre volte al giorno, tutti i giorni, sapendo quanto lo odiasse. I primi tempi, quando ancora riusciva, andava a nascondersi quando sapeva che era il momento.

Quando ormai non camminava più controllare periodicamente che non si fosse sporcato, sollevarlo, portarlo in bagno, pulirlo con salviette per bambini (e ogni tanto si lamentava quando premevo troppo), cambiare il telo assorbente, rimetterlo sopra in modo che stesse nel pulito.

Durante il giorno tenerlo nel trasportino mentre lavoravo, così che sentisse che ero vicino e la sera, per lo stesso motivo, andare a recuperarlo e metterlo sul divano o sulla poltrona.

Negli ultimi giorni aveva cercato di spostarsi dal divano alla poltrona, per cui da quel momento la poltrona era il suo posto e quindi era lì che lo mettevo.

Ma prima ancora era sapere che ora gli piaceva stare sul tavolino e quindi permettergli di andarci quando non riusciva più a saltare, così come sul letto, così come sulla cassapanca, vicino al termosifone.

E quando lo coccolavo, un dito gli toccava i polpastrelli e la zampa stringeva il dito. Fino all’ultima sera, fino quasi all’ultimo momento. Poggiavo e stringeva. Era il nostro sfiorarci. Era il mio “sono qui” e il suo, voglio crederlo, “ti sento”.

La vita ruotava intorno alla sua malattia, era scandita dal farlo stare al meglio possibile, non bene, ma decentemente.

E lui lo capiva. Sapeva che c’erano piano piano nuove abitudini, ci si adattava. Così, quando aveva iniziato a non poter raggiungere la sabbiera, solo una volta si era spostato una volta fatta pipì: poi aveva capito che bastava miagolare e io l’avrei pulito. E per un gatto, una cosa del genere vuol dire affidarsi in toto. Vuol dire “prenditi cura di me”.

È incredibile quanto si impari ad adattarsi quando bisogna prendersi cura di qualcun altro. Non c’è difficoltà, non c’è schifo, non c’è odore che tenga. Per un po’ avevo iniziato a chiudere la camera. Temevo vomitasse sul letto, sotto il letto, sulla cassapanca. Poi mi sono detto che a quelle cose potevo rimediare, ma lui meritava di stare dove gli piacesse. Ho imparato a proteggere letto e cassapanca e poi a metterlo io stesso sopra. Ho foto di lui e Stitch insieme in quei giorni. Le tengo care. Perché a un certo punto conta solo fare il possibile per alleviare. Fare star decentemente. Tutto il resto passa in secondo piano. Tutto. E questo non fa che entrare sotto pelle e rimanere dentro.

L’ultima routine doveva essere quella di lunedì sera. L’avevo spostato col trasportino vicino al letto, per permettergli di dormire vicino a me e Stitch, di non sentirsi solo. Ogni tanto, quella notte, allungai la mano per sfiorargli i polpastrelli. Strinse il dito. Ogni volta. La mattina miagolò per chiamarmi, aveva bisogno di essere pulito. L’idea era stata giusta. Martedì sera avrei dovuto ripeterlo. Non è stato possibile.

E ora, ora quella vita che si era estesa per avvolgerlo, che per tre mesi si era misurata sulle sue esigenze, ora è come una molla che ha superato il punto di flessione: non torna al suo posto in automatico, rimane deformata, nel segno di un qualcosa che non c’è più.

Dedicarsi per mesi a curare qualcun altro genera un legame emotivo il cui contraccolpo alla fine di tutto è dilaniante.

E ti alzi, guardi istintivamente dove tenevi il trasportino, ma ora lì non c’è più nulla.

Guardi il tavolino e rimane vuoto, odori nell’aria per sentire se ha bisogno di essere pulito, ma non succederà più.

Vai a comprare delle pappe e alcune devi ricordarle di non comprarle più, perché piacevano solo a Zen e Stitch non le vuole.

Ecco.

Quando perdiamo qualcosa o qualcuno il dolore è enorme, ma la ferita si riapre a ogni gesto istintivo, a ogni sguardo nel punto sbagliato, a ogni strappo da quel dolore di fondo.

A ogni mai più che va a sostituirsi ad un sempre.

Non importa che sia la perdita di una persona, di un animale, la fine di un rapporto d’amore.

Il tipo di vuoto che rimane è lo stesso.

Uguale ai segni delle unghie in una cassapanca.

Uguale a quella zampa che non si stringerà più intorno a un dito.

Un post dolcissimo e tristissimo che mi ha commosso. Mi dispiace molto Aries, continua scrivere, aiuta, aiuta sempre.

un grande abbraccio

Grazie di cuore. Non posso dire altro che grazie.

Scrivi, continua a scrivere, serve ad elaborare il lutto.

Ha ragione wolkerina, la quoto in pieno

Lo farò. Grazie.

Era il mio “sono qui” e il suo, voglio crederlo, “ti sento”..

non credo esista manifestazione d’affetto più bella e dolce.. la cura nei confronti di chi si ama.

E riuscire a farlo nel modo e nei tempi che hai descritto ha reso la vita di Zen (ma potrebbe essere di chiunque tu ami in modo così intenso) felice e protetto io credo, lo ha fatto sentire a “casa”… Per chi ha una natura così indipendente, affidarsi vuol dire donare il cuore sapendo che è in mani sicure.

E lui lo ha fatto. E tu lo hai fatto.

Amore Dato. Ricevuto. Condiviso.

Voglio crederci. Lo spero ardentemente. Perché alla fine, quando se ne stava andando, la sensazione di impotenza è stata lancinante. Ma spero tu abbia ragione. Ho fatto del mio meglio, Ho dato quel che potevo. Quello sì.